一,如何辨性?

自性即心,悟明心法。古人法书千面万目,有的人永远临帖拟古,写字没写法,有法没有心,写不出自我面目,无法借尸还魂,近乎行尸走肉,进不去,放不下,出不来,结果有面目全非,更有污染自我!为什么古人的法书百读不厌,不能说我们根器退化,或者反而是参照太多,头绪混杂,缺乏精纯,眼花缭乱,确实可惜。“父母未生以前,如何是我本来面目。”写谁?谁写?字写我?我写字?字是谁?谁是字?谁是谁?……这些话头,其实都是一样,作书者如能一端直奔文字功能之象形、会意、指事,反向一端又能归依自心,形成思维模式的张力,自能趣味盎然,观者共振,书法之法自然能写,能变化,能活泼,并坚固地做到一不为少,一以贯之,大匠之门可得,这主要体现在笔锋,不管中锋侧锋、藏锋露锋、顺锋逆锋……皆中得心源,自能俯仰驰骋!

二,如何观心?

“反闻闻自性”即是反观观自心,楞严经》云:“反闻闻自性,性成无上道。”观音又云:“初于闻中,入流忘所。”“流”指声音流等存在的运动或静止状态的物质,从专注于耳闻入手,又不去追逐动静之声音流,不去分别动静之存在,与所闻同一,于是入耳之声音流就消失了它的所在,一切存在皆无所来所去,天地之境,物我同一。“所入既寂,动静二相,了然不生。”动即是静,静即是动,非动非静,亦动亦静。“闻所闻尽,尽闻不住。”“觉所觉空,空觉极圆”“知见立知,即无明本”“能闻所闻、能知所知”。这层境界,肌肉若一,人书合一,人在境中,物我两忘,在必然到自由王国中思想驰骋,非常有利于对自性、笔性、纸性、墨性、水性的了解,以至于不可思议,莫名其妙,此时心听笔纸相摩的唰唰之音,不正是心性的律动,随心所欲,“锋”就自然而然。

出锋,用大白话说,就是刀锋之线而不是面,有可能只是一根羊须笔毛,或者只是狼毫的最尖端,当然,必须要锋利、有力,尤其是气韵!有去有回,因字而异,又与坐姿和手腕以及捻管有关,用呼吸的节律操纵,是一种整体的修炼和修养。张三丰讲“毋使呼吸之气”,是不用口鼻呼吸之气,嫌其粗浅,也不是胸肺心气,容易努气坚硬,行气要深,深到哪里,用丹田之气,则绵软深沉。石炉在实践中感觉用丹田之气,似乎更能操纵笔锋,提按顿挫中感知笔力的反弹,再借力就势而俯仰开合,指力被笔毫所牵,身力为指力所带,实则变被动为主动,知已知彼,舍已从人,笔锋之火气褪尽,水墨之真性尽现。

石炉认为近人所应诟病的,如“宁停三分,莫抢一秒”警示语所教育的,通常是意识上贪多求快或用力过重,明代张绅 《法书通释》有,“其法,趯笔战行,不徐不疾,欲尽复驻,势是以磔。开其笔,或出锋,或藏锋,由心所好。”戒除贪、嗔、痴、慢、疑五种习性,这些后天的习性是多余的,也是造成病笔的“”毒药”,使作书者紧张痛苦,遮蔽书法内在和人的本有心性。当然,人不可无喜怒哀乐七情六欲,如果不能把性情归真做到率性而为,那么“念动急觉,觉之即无,久久收摄,自然心正。”这也可以做为根本心法,也无妨碍性情之大作,因为心法之心,心在法前,心是根本的。尚且,能做到圆通自如,心中有佛,吃肉喝酒也是可以的,济公活佛也“酒肉穿肠过 ,佛祖心中留。”只是下一句“世人若学我,如同进魔道。”值得玩味!昆明五百里印室主人是我所见的齐印翘楚者,所篆刻的“中国岭东潮州人也”,有将五百里滇池奔来眼底,数千年往事注心头的胸

三,如何净意?

作书时意在笔先,力在笔肚,驾驭笔锋,要力达笔锋,又不能尾大不掉,还要能偶见奇效,“惟笔软则奇怪生焉”,蔡邕《九势》的论述大概也是这个道理。让锋在线条中随心随意的扭动真不是容易的事,一撮笔毛又“千头万绪”,毫不受力,如何做到胸中有静气?如何延伸皮肤的感觉?如何贯流气血和心中的思想?制造笔下丘壑,非数年纯功不可!一不小心操之过急,就一塌糊涂了!《寒山诗》有,“嗔是心中火,能烧功德林。”心中的负面情绪上来了,“一念嗔心起,百万障门开”,挂碍也就接踵而至,笔锋难免南辕北辙,也写不出自性东西了!如想摒弃流俗,到处高雅的彼岸,确实需要自净其意,善护其念,这是一个大超越!书法无他,有利于破习气,易性情,返初心,金农自在常乐的艺术作品,从自心下手,身心寂寥,直下明了,彻见本性,可以为证,“扬州八怪”并不“怪”,是说话的人自己有“怪”而不自知。温昶《养性》直解如下,“一切处无心是净;得净之时不得作净想,名无净。得无净时,亦不得作无净想,是无无净。诸佛法身,湛然不动犹如虚空,如虚空故,所以遍满一切,以便满故,所以空即无量,无量即空。一切众生皆自空寂,真心无始,本来自性清净。”可以指南。

四,如何安心?

慧可断臂求法时说:“我心未宁,乞师与安。”达摩道:“将心来,与汝安。”慧可问:“觅心了不可得。”达摩答:“我与汝安心竟。”慧可当即大悟。我们苦苦追寻“锋”,如果能把“锋”当成原有之“法”,先把一个“点”写好,按提起落,起转承合,运锋行笔。“锋”到底在哪?有笔必有“锋”,有法也有“锋”,心中所出,笔尖所提按出现的锥形,通过铺毫,千变万化,形成点线面块、缓急方圆、藏露顺逆、浓淡润枯,都是八面来“锋”之笔,有形有象,众人未知觉而已!不了解这个基本法,却老是胡思乱想国展入围,成名成家,终至梦想颠倒,自己为自己心障所捆缚。大匠名家,每每研究越深入,愈感自已与古人差距之大,每专精一家,愈觉众议多余,每安心抚笔,愈觉一不为少,如若心神冲动 ,意气妄发 ,笔锋则无法自控,心静处,可如抚琴,心弦同频,又如闻香,息动烟散,美女,自能美女照镜,妖精,则现出妖怪原形,而镜子还是镜子,去留无意,故此,定能生慧,则此体心,如如不动,直指“锋”能于小而无内,大而无外,无一法而不包容,那么自有驾驶精气神的虚空圆满,岂不奇哉!

五,如何以心行气?

太极之拳、八卦有掌、点穴用指,武术对力道也有拳“锋”的说法。书法也然,太极拳柔而有力,毛笔软而能发力、得力、用力,如何写得舒适,将高雅与逸兴相结合,道理一也!可见于太极拳论,“以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。以气运身,务令顺遂,乃能便利从心。”于肩胛、肘节、指掌和笔管之间,掌虚指实,动静开合,虚实转换,如“九曲珠”,做到无微不至,活泼虚灵,得机得势,不顶不丢,难道书法也不能这样“耍”?“锋”若隐若现,也可以犹如风水学的“龙”也,“龙”是一种喻指,指德行、力量等美好的事物。见龙在田,出潜离隐,伏脉千里,气象万千,书法取象论义,与此无殊!孔子不就羡慕老子,“其犹龙也”!石炉对吕伟涛的漆书甚为敬仰,观其“人人有爱心千秋昌盛,国国无战事永驻和平”对联,笔力虽止,心气未歇,意犹未尽,若隐若现,吕老师当是能降伏自心,调服笔锋,奇倔的金农书法变化得如此自然而然,殊非易事!石炉也偶见奏演古琴者,不知古琴是用来“抚”的,而不是“弹”的。“抚”的心意,因其抚字之情真意切,细腻入微,心弦则琴弦,抚琴则自抚,高山流水遇知音。真知心也,能运气!

六,如何和光同尘?

王骧陆《乙亥讲演录》中有语录:如何而能成佛?当答云,能入魔者,方能成佛。若问如何入魔法,则答云,二见即是魔见,由二入不二,无佛无魔者是。石炉认为,不知魔,怎知佛,手段是无差别,但却一念之差的心,找到矛盾的对立面,则接近知己知彼了。“地之秽者多生物,水之清者常无鱼。故君子当存含垢纳污之量,不可持好洁独行之操。天理路上甚宽,稍游心胸中,使觉广大宏朗。人欲路上甚窄,寄迹眼前,俱是荆棘泥涂。一苦一乐相磨练,练极而成福者,其福始久。一疑一信相参勘,勘极而成知者,其知始真。”洪应明这些论述充沛着山林意趣,不但有江湖之义,又可供庙堂参考,渗透着万物一体的世界观,其深度当需阅历和境界。

书法能做到雅俗共赏,不执于一端,各家各派都能在这里找到启蒙与激发,颜柳欧赵、黄庭坚、米芾、弘一、于右任……我们能学得的只是一鳞半爪,因为知之甚少,乃至位卑不敢言高,所以,“和其光,同其尘。”心量宽广,虚受之怀,以被批评作受关注之幸福感,与时舒卷于花开花谢,也直是入世之法。许多人也不屑于此种“同污合流”,表现为傲慢偏见,孤芳自赏。其实,和光同尘也只是一个过程,并不是标的,抟心引法而已。石炉就是在颜真卿“勤礼碑”里面转,世上也有亿万人在里面转,俗不可耐啊!可是,这是必须的,练字不能等,决心不能犹豫,偶尔出一个“锋”,一刹那,豁然贯通了,重大收获,往往出自直觉痛感,心念和手感是蹦出来的瞬间,和光同尘,没有同尘,光勿与和,三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切!

七,如何去拙力?

执笔作书必须调息用劲,笔锋除了技法听之于心外,毛笔是手臂、手指皮肤听觉的延伸,手指皮肤触角成为中间环节的问题,显得很重要。拙力的褪尽,即是真力的再生,武术术语叫“换劲”,并不神秘,站桩换劲就是身体肌肉用力模式的改变后固定,相当于静态练力,外静内动,上虚下实,根节要快稍节要慢,切实感受到气血鼓荡才是内力之源,以回到先天婴儿状态,产生不自觉的本能力,形成不可思议的效果,所以书法非常需要“意气”从事,就象王羲之也不可能第二次写出一样的兰亭序,当然也有可能更精妙,说明情意是关键因素。知道了先天之力,就可以理解到笔墨形容上的“飞鸟出林”、“惊蛇入草”、“枯藤老树”、“如锥画沙屋漏痕”等书诀真实不虚,自然达到用笔灵活多变,恰到好处。而拙力则呆滞单一,努气力折,提按抽拉,使转回护,只有书者的躁动,而笔锋简直不听使唤,白费时日。

石炉感悟书法用力的精妙,在于新力未生,旧力未尽之时,其俯仰迟疾和转弯抹角节奏以呼吸的“息”为单位,知已知彼,清清楚楚,明明白白,让锋尖在线条中运行无滞,方能言“锋”,这当然离不开精气神的高度集中,马宗霍有评何绍基书法云,“晚岁行书多参篆意,纯以神行”,确有其事!其实还有一个非常重要的因果关系,去拙力(后天硬力),才能造“拙”字(先天绵柔之力),清代沈曾植书风巧中寓拙,曾熙指言“读碑多,写字少。读碑多,故能古;写字少,故能生。古与生合,妙绝时流。”“工处在拙,妙处在生,胜人处在不稳,愈不稳则愈妙。”贤者肺腑,闻者当有所意会!

八,如何用虚?

“水尝无华,相荡而成涟漪 。石本无火,相击而发灵光。”书法过程也不外是人与物,物与物之间的相摩相荡的绝对运动状态。运动中的“锋”总得有一个方向,应该是指向“虚”,出锋就如豆谷发芽、鱼长尾巴、风中之旗那么简单,实中之虚,虚中之实,自然而然,不能矫揉造作,更不能画蛇添足。“虚”近乎“无用”,冯友兰先生认为:“哲学的用途乃无用之大用。”老子《道德经》第十一章中“有之以为利,无之以为用”的内容更深入骨髓。揉和陶土做成器皿,有了器具中空的地方,才有器皿实处能承载的整体作用。

从整体而言,开凿门窗建造房屋,有了门窗四壁的空虚部分,才有房屋能透气、可容人的实际作用,具体运用到作书时的精神和身体“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。”那么自能沉着,而不失迅猛,有如处子,更象脱兔,神翔于甸,率性虚淡,随遇而安,内心虚旷无垠,物我两忘,心手双畅。李小龙截拳道实践了“以无法为有法、以无限为有限、以无招为有招、以无形为有形”的道理,也论证了虚则实之,实则虚之,虚虚实实,实实虚虚,变幻莫测的可能性,创新无止境,正是以“虚”为思维空间和范畴!恩格思在《自然辩证法》中提出,“只要自然科学在思维着,它的发展形式就是假说。”假而不虚,我们的任务就是要务实地去实践它。

九,如何无形?

无形才能成为大器,无量则空,空则万物可容,万与一同,得万与一,在于纯净与否,专指数量与质量而已。清代张在辛《隶法琐言》说:“世人作字只是写得皮毛,作字用笔,固有起落,然上下四旁之间,必有脊骨,必有筋力,必有首尾,方有神气,不然终不成家。”这说明“神”是无形,又是可见的,“神”是遵循“道”。孔子认为,器有形而道无形,“器”只是事物外在的形式,“道”是事物内在的规律,只有内在规律不受外在形式的束缚和限制,事物才能把自身能量发挥到最大化,孔子所说的“君子不器”跟道家思想里的“无用之用”殊途同归。

孔子用“君子不器”想告诉人们,要避开“器具”框框条条的限制,明白“形而下者谓之器,形而上者谓之道”。而对于入“道”路径,静气是必不可缺的,王夫之《俟解》一书中:“俭则事简,事简则心清,心清则中虚,而可以容无穷之理。而抑不至浮气逐物,以丧其所知所能之固有。”静才能有得,“山,是主静的,可以给人以庄重、稳健、雄伟、崇高之感,可以增强人坚定、刚毅的意志。水是主动的,是生命的源泉,孕育万物,可以启发人的智慧。人在与大自然的接触中不断发现大自然,同时也发现了自己,在发现自己的同时,更进一步去发现大自然。”——李可染《谈“澄怀观道”》,“出世”与“入世”也是可以统一的,无疑是大家之言!

结语:“日间工夫觉纷扰,则静坐,觉懒看书,则且看书,是也因病而药。”王阳明

文:李文远、李小瑜

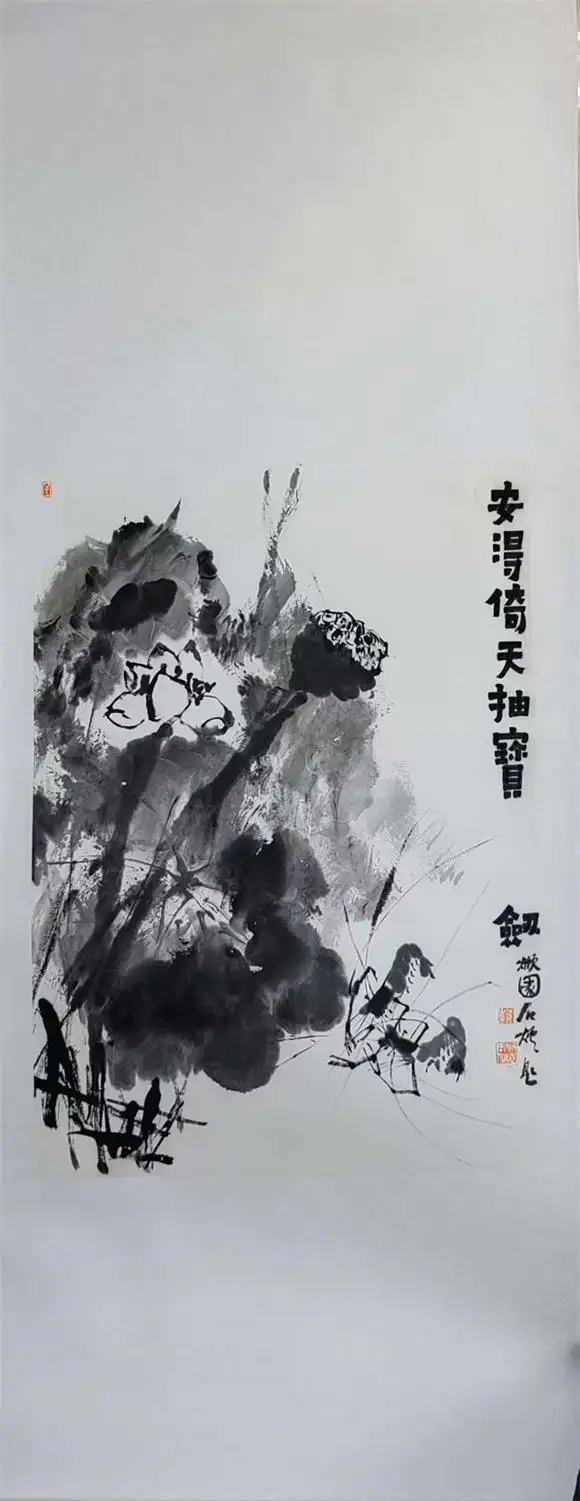

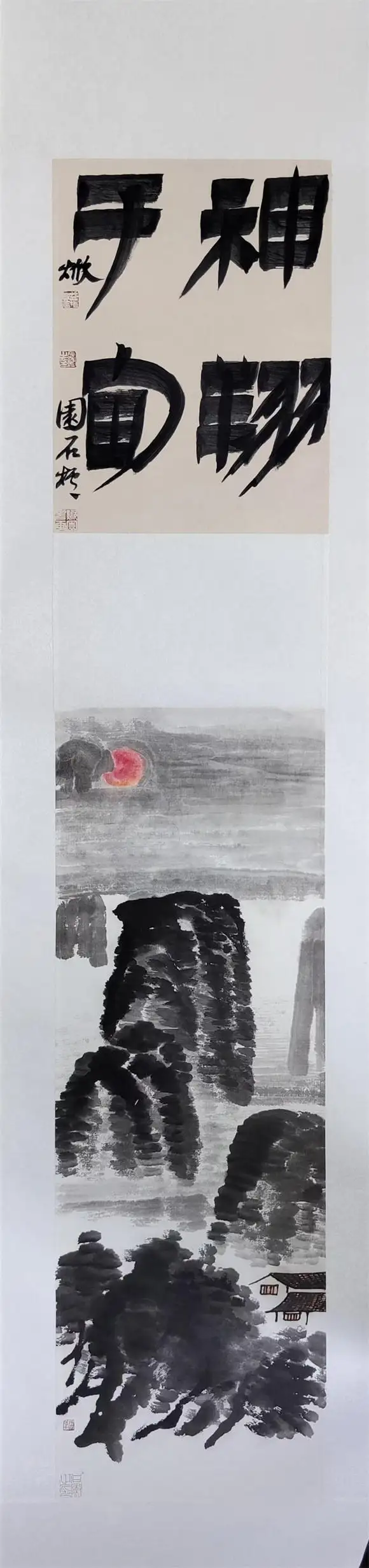

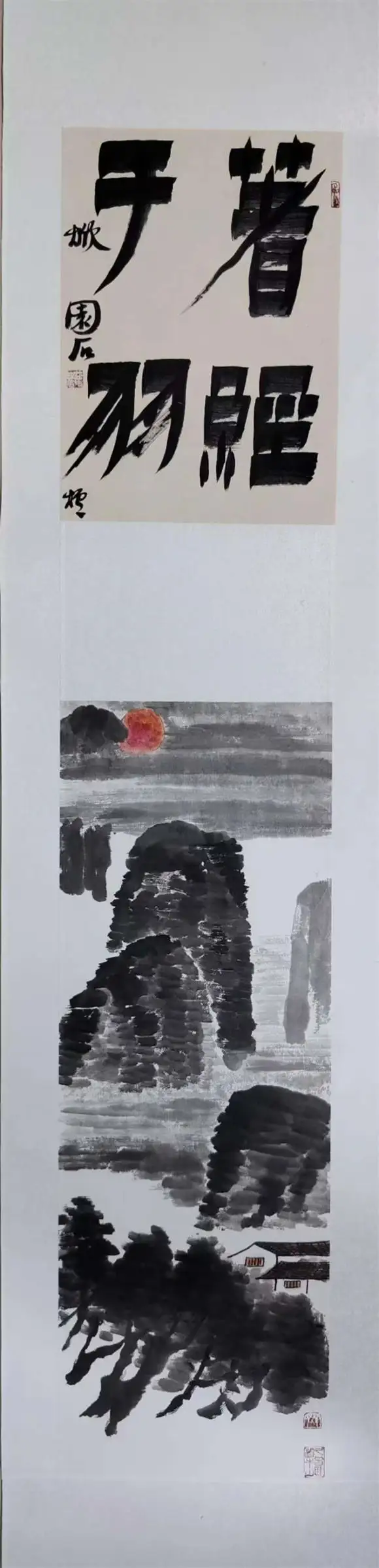

书法:吕伟涛

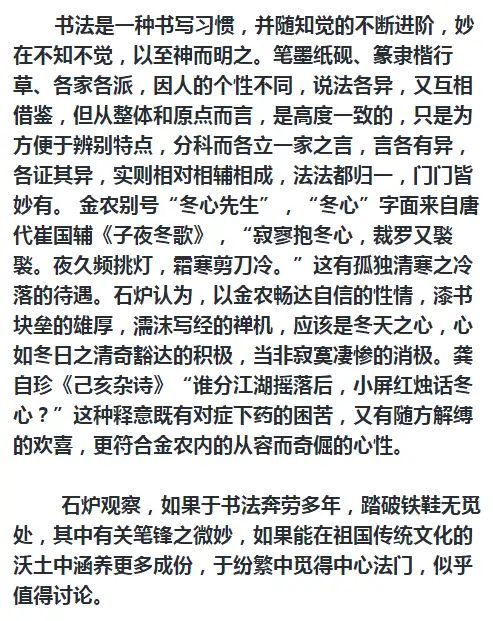

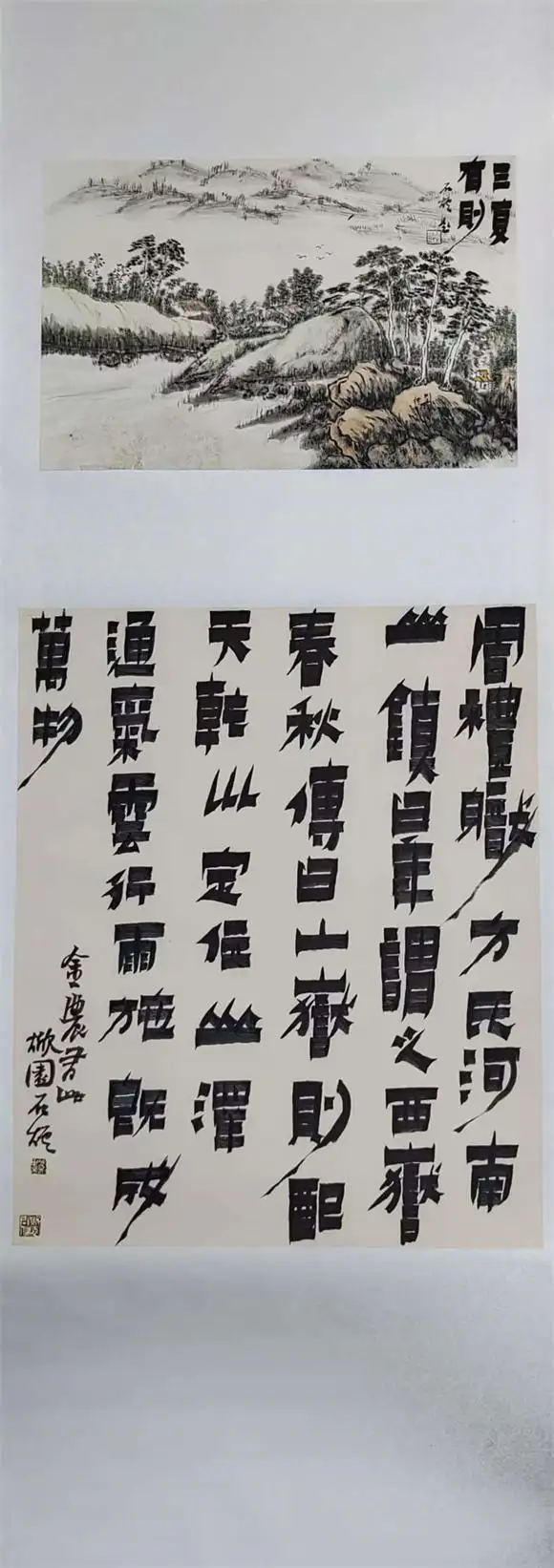

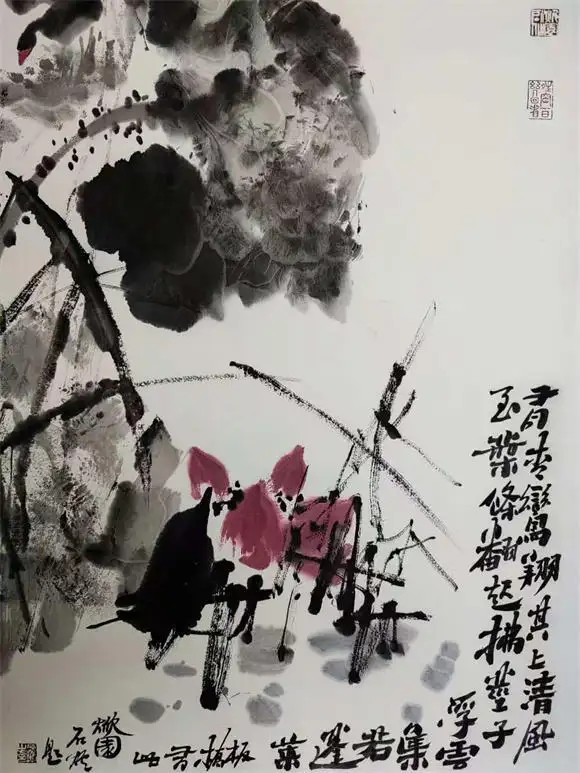

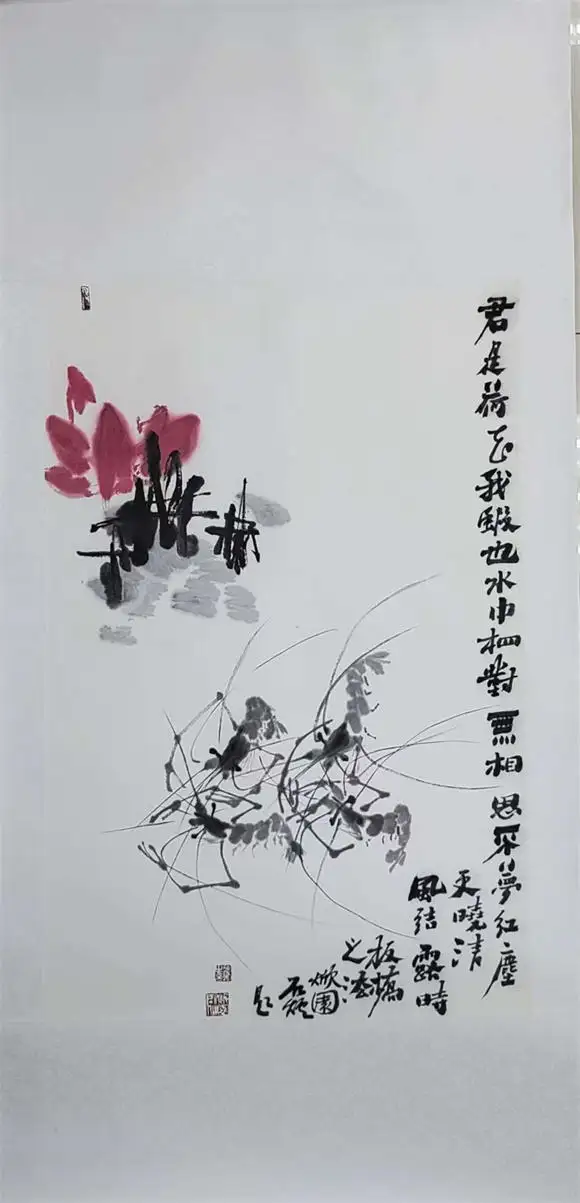

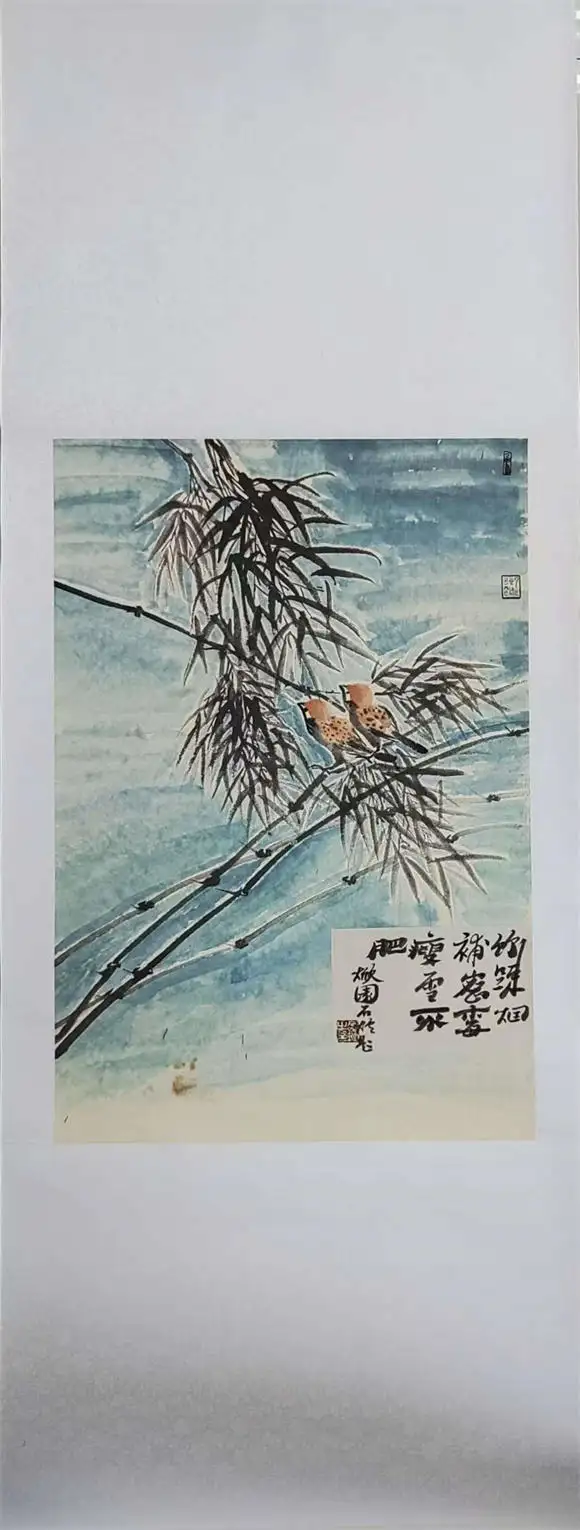

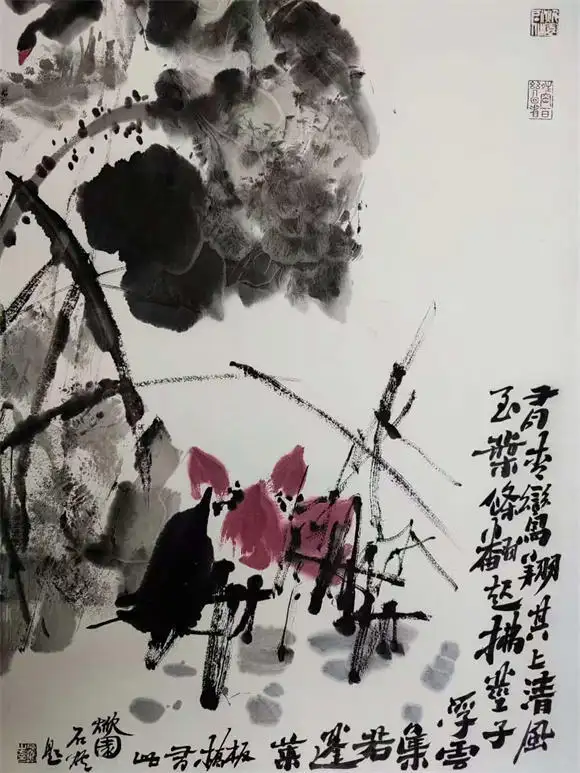

题画书法:石炉(焮园、畅楼)

篆刻:鲍旭哲、王勇、余天玉、韩合欢、五百里印室

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |